三月下旬先去了瑞士巴塞爾的表展,然后去了北京的CHIC服博會。兩個展會一個是世界最重要的手表和珠寶展會,一個是中國最重要的服裝展會。前者是奢侈品領(lǐng)域,后者是針對國內(nèi)服裝代理商的。理論上兩者并無多少可比性,不過既然一方面越來越多國內(nèi)媒體去巴塞爾報道表展,另一方面越來越多國外品牌希望進入中國。無論是老外還是國人都很可能如我一樣穿越其間,自然會比較一番。

先說說BASELWORLD表展吧,它可以追溯到1917年舉辦的“Schweizer Mustermesse Basel (MUBA)瑞士巴塞爾樣品博覽會”。1986年,BASEL出現(xiàn)了歐洲以外的參展商。2003年, BASELWORLD, The Watch and Jewellery Show(巴塞爾世界,鐘表珠寶展)正式確定,奠定它作為世界奢侈品產(chǎn)業(yè)頂級盛會的領(lǐng)導(dǎo)地位。

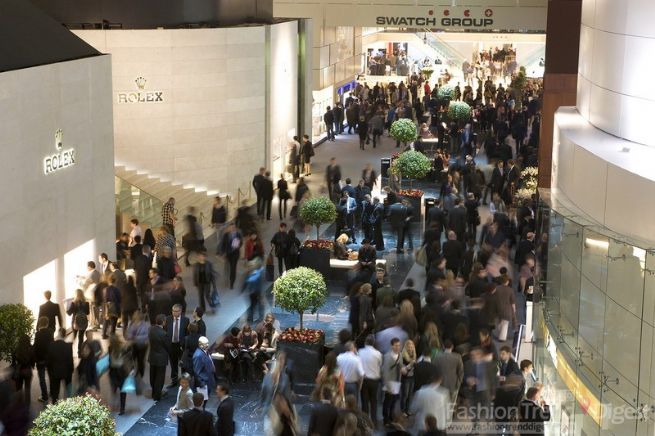

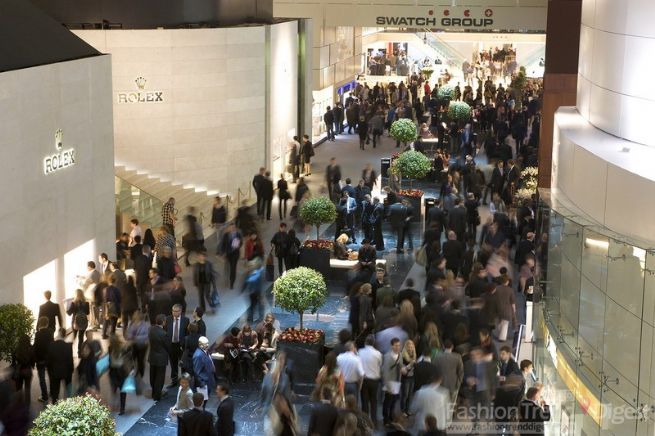

現(xiàn)在,BASELWORLD的展覽面積超過16萬平米,每年有45個國家近2000參展公司,100個國家超過10萬參觀者,以及70個國家的3000名記者前來報道。

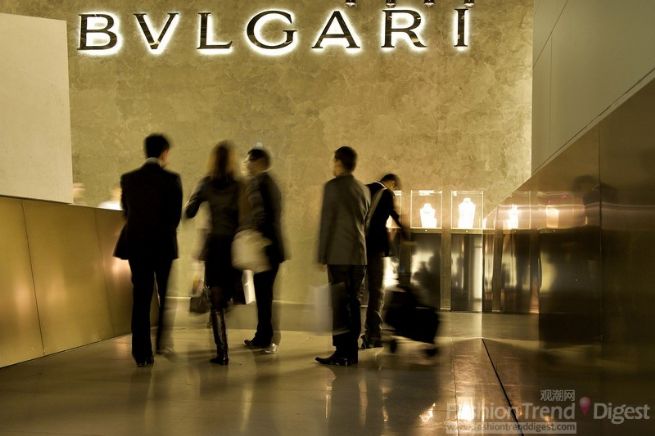

BASELWORLD的參展品牌比較固定,從頂級品牌如百達翡麗、Blancpain、寶格麗,到時裝表Juicy Couture、Puma等都會參加。

基本上除了Richemont歷峰集團以外的手表與珠寶品牌都會參加這一展會,比如Swatch Group斯沃琪集團的所有腕表品牌和部分機芯企業(yè),LVMH集團下的品牌Louis Vuitton、Fendi、Zenith、Hulbot等,以及Hermes、Chanel、Gucci等。

因此,雖然BASELWORLD也有國外展商,基本都只能安排在不是最佳位置的展館和展位。比如專門的國家館里有香港貿(mào)發(fā)局組織的大量展商,他們以生產(chǎn)加工為主。我國深圳的展商也主要集中在那里,此外還有泰國、印度等地的生產(chǎn)商。國家館與其它展館集中區(qū)隔開,差不多需要步行五分鐘,所以人流自然差一些。天津的Seagull海鷗表的展位就在國家館里,確實容易錯過。

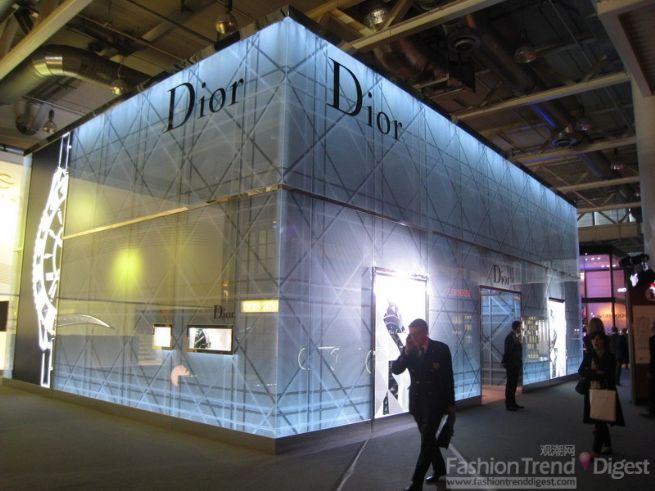

相比較,男裝品牌VASTO的展位設(shè)在二號館的一樓,而更值得一說的是FIYTA飛亞達,它的展位在大牌云集的一號館二樓,與Harry Winston、Dior、Hermes等在一個樓層。希望FIYTA飛亞達以后有機會在一號館一樓出現(xiàn),目前只有日本品牌Seiko和Citizen以及施華洛世奇等少數(shù)非瑞士手表品牌可以在那里展示。

BASELWORLD也包括珠寶品牌,比較有趣的是奢華手機品牌VERTU也參展了,新推出的手機外形上與諾基亞的E71很像,當(dāng)然VERTU不是在賣手機,而是在賣有手機功能的珠寶。當(dāng)然,在智能手機時代,我比較想知道VERTU未來是否會應(yīng)用安卓或Win7系統(tǒng),畢竟就算不用商務(wù)功能,娛樂也是需要的。

手表業(yè)是瑞士的支柱產(chǎn)業(yè),在巴塞爾的表展上,你會看到這參展的466家瑞士表商是如何通過自己的精耕細作將手表變成了奢侈品業(yè)里的必備單品。在經(jīng)過2009年金融危機后銷售的大幅下降后,去年的反彈非常迅猛,瑞士手表出口從09年的132億瑞士法郎上漲到2010年的162億瑞士法郎,增長了30億瑞士法郎,增幅達到22%,甚至超過了2007年的增幅。2011年的銷售表現(xiàn)肯定還將大幅增長,這一點結(jié)論可以從我春節(jié)去瑞士旅游的親友買回來十幾萬一只的腕表就可以得出。

重回CHIC

今年又去參加了CHIC中國國際服裝服飾博覽會,上次參加是2008年,當(dāng)時是觀展,這次是參展。或許是多年不去的緣故,直到去了展館才知道展位在獨立于主要展館外的E5館,那里只舉辦展覽期間的時裝秀,觀眾需要出館后過一條馬路才能來到E5,所以人流幾乎不能引到E5來,十萬的觀眾我猜進E5的不超過五千。

其實,咱們參展并不重要,我還是趕興趣CHIC今年的變化。我的直觀感受是國內(nèi)品牌參展的門檻越來越高,未來國外參展商可能會唱主角。此話怎講?

我因為國內(nèi)參展品牌的展位越來越大,甚至大到了我認為沒有必要的程度,男裝館參展品牌31個,休閑裝館參展品牌36個,兩個女裝館的參展品牌都是50多個,羽絨和皮革館60個,童裝館70個(其中博士娃的面積感覺有三分之一),而E1和E2兩個展館有一個半由海外展團組成,展商超過350個。要知道八個主展館是一樣大的,可以想見30個展商與200個展商用一樣的面積,品牌的展位之大可以媲美車展了。

這個品牌是CHIC里給我印象最深刻的

如此這般參加CHIC,小企業(yè)要承受得起會越來越難,這里就存在一個問題。如果品牌大到全國皆知,參展還有什么必要呢?在我看來國內(nèi)展會更像新聞發(fā)布會而不是貿(mào)易展會,因此如果是一個新創(chuàng)品牌,如果不能拿到大展位,又怎么能脫穎而出呢?所以我猜許多品牌因此選擇不來參加CHIC,于是來參加CHIC的則需要買更大的展位面積,結(jié)果是展商數(shù)量的下降。這一點在翻閱了歷年資料后得到印證,此外也看到了中國服裝產(chǎn)業(yè)的變化。

1993年CHIC創(chuàng)辦,瓦倫蒂諾、費蕾、皮爾.卡丹前來參加,并受到江澤民接見。當(dāng)年參展商近400家,其中過內(nèi)近300家,海外有100家。

1994-1999年間的CHIC展商基本在400-500家左右。

2000-2003年CHIC基本集中在3月28日左右開始,328這一說法也成為服裝行業(yè)的術(shù)語。展商也從500家增長到850家。

2004年CHIC開始分兩期舉行,三天男裝展三天女裝展,展覽面積達到10萬平米,展商961家。

2005年CHIC展商達到1002家,展覽面積12萬平米,這也是我首次去CHIC。

2006年和2007年CHIC展商都是1000余家,專業(yè)觀眾超過12.5萬人。

2008年CHIC轉(zhuǎn)戰(zhàn)新國展,由于場地足夠大,重新回歸3月28日到31日單期舉辦,當(dāng)年參展品牌1008家。當(dāng)年給我的最大印象是差點沒能趕回市區(qū),直至今日順義的新國展仍然給人感覺很突兀,周邊的配套仍然欠缺,除了通車的地鐵15號線。此外還有已經(jīng)逝去的ITAT,這家被我形容為“在沒人的地方賣沒人要的衣服”的企業(yè)當(dāng)時是何等烽火,將紅旗插的無處不在,我還真以為服裝行業(yè)和商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)都要被ITAT給革命了。

2009年開始CHIC參展商數(shù)量開始下降,當(dāng)年參展品牌800多個,太平鳥的展位有900平米。

2010年參展品牌到900個,這應(yīng)該得益于海外展館的增加,海外館面積達2萬多平米。“香港時尚館”5600平米,60家香港品牌參加;韓國館面積4000平米,100多家韓國企業(yè)參展。

2011年參展品牌不到700個。

明年CHIC將迎來第二十屆,“十萬平米、千余品牌”這一招牌可能會出現(xiàn)參展品牌進一步下降的可能。當(dāng)然由于展覽面積并未減少,所以展會收入應(yīng)該不會下降,這不知道是好事還是壞事。

8月28日,“2015首屆中國生態(tài)環(huán)保面料設(shè)計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心、蘇州市吳江區(qū)中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)人民政府特別支持。

(查看全文)

8月28日,“2015首屆中國生態(tài)環(huán)保面料設(shè)計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心、蘇州市吳江區(qū)中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)人民政府特別支持。

(查看全文) 8月27-28日,“2015中國國際面料設(shè)計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創(chuàng)意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心、中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會、紡織行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、中國流行色協(xié)會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文)

8月27-28日,“2015中國國際面料設(shè)計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創(chuàng)意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心、中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會、紡織行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心、中國流行色協(xié)會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文) 誰是全球最性感明星?Victoria’s Secret絕對是至關(guān)重要的發(fā)言人之一,Victoria’s Secret內(nèi)衣秀早就了眾多知名模特,品牌還推出了“WhoIs Sexy”的榜單,來看看今年的榜單排名吧。

(查看全文)

誰是全球最性感明星?Victoria’s Secret絕對是至關(guān)重要的發(fā)言人之一,Victoria’s Secret內(nèi)衣秀早就了眾多知名模特,品牌還推出了“WhoIs Sexy”的榜單,來看看今年的榜單排名吧。

(查看全文) 本周五,在英國的布里斯托城市,手袋品牌Mulberry遭到抗議,根據(jù)英國報刊The Western Daily Press的報道,抗議者希望引起品牌對人權(quán)的關(guān)注,品牌位于土耳其的SF Leather工廠存在侵犯人權(quán)的行為。

(查看全文)

本周五,在英國的布里斯托城市,手袋品牌Mulberry遭到抗議,根據(jù)英國報刊The Western Daily Press的報道,抗議者希望引起品牌對人權(quán)的關(guān)注,品牌位于土耳其的SF Leather工廠存在侵犯人權(quán)的行為。

(查看全文)