Watch Valley旅游區2002年宣傳冊《鐘表業之路》地圖。 地圖只有汝拉山谷一側,絲毫未提及接壤法國境內的多處鐘表博物館。( 版權:Arc Jurassien Tourisme, Réseau des villes de l''Arc jurassien)

只要留心觀察近年來瑞士機械表的復蘇便能明白,一如制表大師 Philippe Dufour(菲利普·杜福爾)說的那樣:“不是只有生在杉樹下、參加過布拉蘇斯小鎮合唱團的人才能當制表師”。

銷聲匿跡的外國人

在絕大部分與鐘表業有關的宣傳活動中,無論推廣者是品牌自身、旅游機構,還是政府部門,頻繁提到的總是瑞士境內的企業,很少涉及毗鄰國境線的那批。同樣,我們也幾乎閉口不談移民群體對鐘表業所做的貢獻,不提赫爾維西亞鐘表工業的繁榮有多么依賴邊境居民。其實,要證明外國勞工過去與現在都是瑞士鐘表文化的組成部分,四個例子便已足夠。

人才的國際流動

60年代上半期,為了解決合格勞動力不足的困境,同時避免用工成本上漲導致企業遷出,瑞士招募了大批來自邊境地區的制表師。歷史學家Francesco Garufo*明確指出:這些外國人穩定了汝拉地區的鐘表業,使其不至于走向衰退。第二個例子。80年代初,機械表開始復興,工藝的價值被再度認可。對此,鐘表人才的流動與新移民的到來發揮了重要作用。事實上,正是兩位外國制表師在1985年成立了AHCI(獨立鐘表制作師學會),將世界各地的制表精英聚集起來。大部分有聲望的獨立設計師都曾參與過他們的活動。如今,學會共有來自19個國家的44名成員,瑞士人僅占不到四分之一。

機械表的復蘇

第三個例子發生于1994年。時值機械表復蘇的關鍵時刻,鐘表工業業主公約協會確立了通過培訓邊境居民來徹底結束勞動力不足的歷史難題。最后一個例子。目前,邊境地區的外國工人(大部分來自法國)已經成為了瑞士鐘表業里不可或缺的一部分。2013年,赫爾維西亞共有17624名員工來自邊境,超過了該地區制表工業總勞動人口的30%**。這個數字充分證明了汝拉制表業如今的盛況源于汝拉地區特殊的地理位置。另外,赫爾維西亞地區鐘表工業的“不瑞士”也進一步反映了國際人才曾經并依然為當地鐘表業源源不斷地注入旺盛的創意與活力。

*Francesco Garufo《時間的使用:1930-1980瑞士鐘表工業與移民》納沙泰爾:納沙泰爾大學,2011年。

**數據來源:OFS、邊境數據(STAF),2013。OSTAJ中引用《數據:邊境居民》。http://www.ostaj.org/indicateurs-statistiques/frontaliers.html [ 查閱日期為2014年6月22日 ]。邊境居民的實際人數要略低于這一數據,因在OFS的統計中,鐘表業被并入了信息與電子產品大類。

(本文由: Hervé Munz 發表于 : WtheJournal.com)

原文出處:http://www.yokamen.cn/luxury/wanbiaok/2014/0708175057.shtml 如果倒退10年時間,我也算得上是貨真價實的“小鮮肉”了。20啷當歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環以里的四合院出身,雖說現在搬到二環邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域屌毛病。

(查看全文)

如果倒退10年時間,我也算得上是貨真價實的“小鮮肉”了。20啷當歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環以里的四合院出身,雖說現在搬到二環邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域屌毛病。

(查看全文) 在了解了從月相到月相表的前世今生般的進化過程之后,不來幾款時下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經典款,還有各具風格和亮點的全新月相,總能給我們不同的感受。

(查看全文)

在了解了從月相到月相表的前世今生般的進化過程之后,不來幾款時下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經典款,還有各具風格和亮點的全新月相,總能給我們不同的感受。

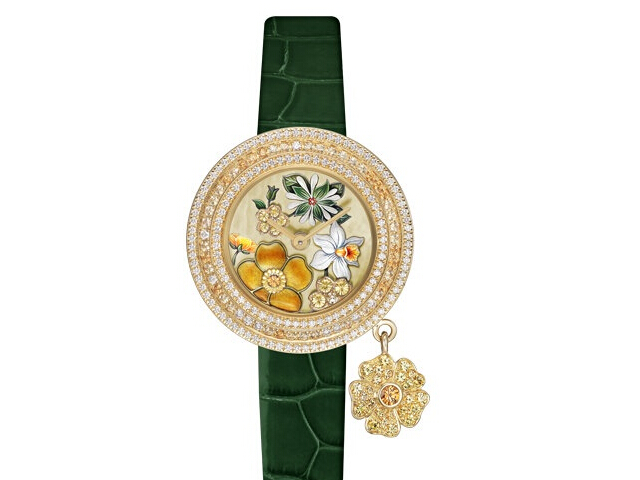

(查看全文) 如果把人比作一部電影,腕表就是在相機閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優雅氣質的腕表宛如一張踏上紅地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發出迷人的氣質,讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優雅氣質的女士腕表。

(查看全文)

如果把人比作一部電影,腕表就是在相機閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優雅氣質的腕表宛如一張踏上紅地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發出迷人的氣質,讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優雅氣質的女士腕表。

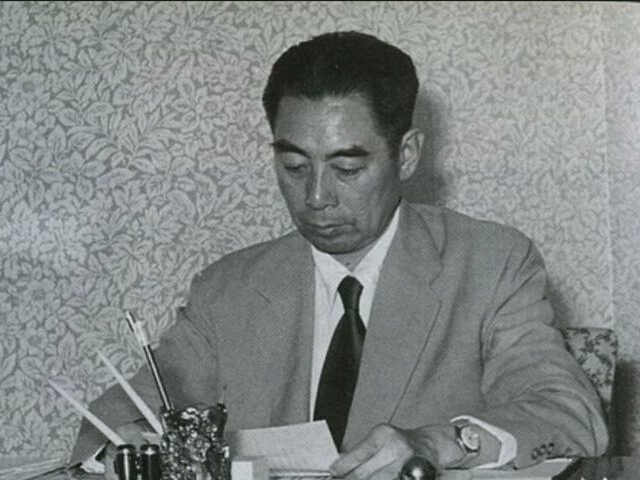

(查看全文) 周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時機和理由。

(查看全文)

周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時機和理由。

(查看全文)| 通過郵件獲取觀潮最新資訊 |