前一段時間,我的微信群里有幾位表友在討論手表鑲鉆的問題,爭論的焦點集中在“到底是珠寶里用的鉆石級別高,還是手表里用的鉆石級別高?”其實這個問題根本沒必要討論,因為肯定是手表里用的鉆石級別高。要知道,手表和珠寶最主要的差別在于,手表屬于工業化產品,它的表圈也好、表帶也好、表盤也好,全都是用機器按照圖紙的要求制造出來的,也就是我們常說的“一個模子里刻出來的”,刻出來之后就不能改了,必須按照這個尺寸選擇寶石進行鑲嵌,所以它對于鉆石和寶石的要求也是特別嚴格的,差零點零幾毫米都有可能鑲不進去。

所以手表里使用的鉆石,每一顆的臺面大小、厚度、切割角度都必須嚴格遵守標準;不像高級珠寶里用的鉆石,可以通過手工去調節金屬的部分,鉆石體量大了就鑲密一些,厚度超了就鑲低一些,不會影響整體的結構。可是珠寶表調整不了,它的表圈經過調整就不齊了,表盤經過調整就會變形,可能指針就會被卡住,或者變得不平整,影響美觀,甚至會干擾機芯的運行。

另外,越是高級的珠寶,它里面的鉆石就越少鑲嵌在同一個平面上,所以允許使用一些級別和規格不太統一的鉆石,就算里面有瑕疵,或者切割面有差異也無傷大雅,從不同的角度根本看不出來。可是對于珠寶表來說,只要存在一顆凈度不太高的鉆石,像是里面有綿有裂的,就能一眼看出那里有污點,因為它的排列太平整了。另外切工和顏色的不統一也很明顯,都會影響到整體的火彩效果。所以手表里使用的必須是鉆石里的頂級,其平均標準為:顏色必須達到G色以上,凈度達到VVS1以上,切工至少是3 Very Good級別。而像百達翡麗、勞力士、愛彼的表廠所要求的鉆石級別還要高,就凈度一項就必須達到IF級(絕對無瑕級),至于鉆石意外的寶石品種也需要遵循同樣嚴格的標準。

寶石的用量除了規格之外,珠寶表鑲嵌寶石的總體數量也很重要。經常購買高級珠寶的人往往會形成一個固定的觀念,即認為一款高級珠寶的價格主要是圍繞著其主石的大小和成色來確定的,而非那些群鑲的配鉆。

應該說,這個觀念對于珠寶表來說并不完全適用。首先,99%的珠寶表沒有主石的概念,只有群鑲的鉆石;其次,群鑲的鉆石盡管每一顆單拿出來都不算大,但它的價值卻并不低。這里面的除了有成色好的因素之外,也是由寶石加工的特殊性決定的。

在寶石行業里有一個特別有意思的現象,就是同樣規格的石頭,買的越多就越貴,也越難配齊。你在其他行業買東西,比如買鞋,買一雙是一個價格,買一萬雙肯定便宜,因為大批量生產攤薄了成本;你要去批發市場買,一雙鞋人家都未必肯賣。但是寶石行業不是這樣,只要你對形狀規格有一定的要求,想要一批一模一樣的鉆石,它的價格肯定就高。因為天然寶石很難有完全合適的,都得從大往小磨,不可能從小往大長。假如原料(原石)本身的價格是相對固定的,不追求規格的話,全部隨形去磨肯定最便宜。

追求規格的話,只要量小,也可以盡量找一些較為接近的原石去磨,這樣出成率高,價格也可以接受。最怕的就是既要求規格,需求量又大,就只能忍痛把原石從大往小里切,把大原料都切小了才能滿足需要。這樣的價格就會飆升,甚至會多出一個0,也就是十倍的價差,這在行業外的人是很難理解的。

另外,珠寶表上采用的寶石的形狀越特殊—比如表圈和鏈帶上鑲嵌的梯方鉆和祖母綠切割鉆石,它的成本就越高。而且你還得等,不會馬上就有。寶石是老天爺造的,它不是人造的,你總得找到形狀差不多合適的原石去磨,否則就真成暴殄天物了。

加工和篩選如前所述,珠寶里的用鉆和手表里的用鉆完全是兩碼事,不過它們的加工和篩選卻遵循同樣的流程。無論珠寶也好,手表也好,它們用的鉆石和寶石全都是先以手工磨出基本型,再到機器上磨。因為鉆石的體積非常小,一克拉鉆只有0.2克,圓鉆的臺面直徑不過4毫米,它的硬度又高,加工精度也高,必須得磨得非常準才行,手工根本達不到。

用機器磨的話,通常都是上百顆同樣規格的鉆石同時磨,否則一顆一顆磨,一塊表幾十顆、上百顆鉆,不知道要磨到哪輩子。而且用機器加工也同樣有風險,有一定的磨壞率。過程中如果出現輕微的地殼活動,人根本感受不到,但就會對鉆石磨出的形狀產生影響,切割得就會不那么完美。所以像日本這種地殼活動頻繁的國家,就算擁有精密加工的技術和設備,也攬不了這份瓷器活兒。

鉆石和寶石磨出來之后還不算完,真正麻煩的還在后邊。因為將原石磨好之后,才能定它的級別,看到底屬于哪種顏色以及有無熒光等等。這個篩選顏色的過程,唯一的辦法就是靠人的肉眼去分。所以世界上所有做寶石加工的廠子,都有大量的分石人員,他們做的唯一的工作就是給鉆石和寶石分顏色,每人每天一兩萬粒地去分,所以人的眼睛很快就不好使了。辨色力非常好的小女孩,一般16歲、18歲就進到廠子里,20歲出頭就已經算老職工了,視力就下降了。

一堆寶石在那里,普通人可能看不出差別來,但是在行業內的人眼里,就能看出有深的、有淺的。白色的鉆石還好說,要是幾千粒藍寶石放在一起,兩粒顏色完全一樣的都很難找。這里面細分和不細分的差別很大,不細分的叫做MQ(Medium Quality)級,只要差不多的顏色都可以往上鑲;細分的叫做FQ(Fine Quality)級。

像珠寶表對寶石顏色的要求特別高,就屬于FQ。要漸變,就必須一點兒一點兒從深到淺排列;要同色,就必須得一模一樣的色,它是非常專業的,一點兒都馬虎不得。在寶石行業里,MQ和FQ級寶石的價格差距又是一個0,如果MQ級的寶石是一粒10塊錢,那么分好的FQ級寶石就是一粒100塊錢。當然實際上肯定不只這個數,否則連加工的成本都出不來。

鑲嵌的工藝&極致的追求有了現成的寶石之后,考驗的就是制表體系中的寶石鑲嵌師的功力了。受手表本身結構的限制:它的金屬部分比珠寶要薄,而且18K金本身比較軟,稍一用力就變形,所以同樣的鑲嵌方式運用在手表里就要比在珠寶里的難度要提升一個檔次,無論是較為常見的釘鑲還是本就繁瑣無比的雪花鑲和隱秘鑲。

珠寶表里的寶石鑲嵌,最常見的一種是微釘鑲——看以將它看成是非常小非常精密的爪鑲,它需要在20倍的顯微鏡下操作。每一顆寶石都是有厚度的,要想在只有一兩毫米厚的金屬結構上鑲嵌,用很細的釘將鉆石抓住,還得有很好的火彩,花費的功夫是很難用語言來形容的。自己如果有機會試一試就知道,在高倍顯微鏡下,別說把鉆石鑲在表上,只要手稍微一動,就會被折射的光線晃得頭暈眼花,跟暈車的感覺一模一樣。所以只有心特別靜的人才能勝任,心不靜的人干不了。

在歐洲的法國和瑞士,做珠寶表鑲嵌的都得是老師傅,他們干了一輩子寶石鑲嵌,手藝已經爐火純青了。反觀在中國國內,做高級珠寶的廠子有很多,但是鮮有做高級珠寶表的,因為它的難度更高,而且心性不沉穩的人,干一段時間就放棄了,永遠達不到那個境界。

早些年的時候,本刊的珠寶顧問任進博士曾為自己設計過一款鑲滿鉆的超薄表,找了一枚伯爵的9P機芯裝在里面;但在鑲鉆的環節上卻遇到了麻煩,因為當時在國內的珠寶行業里根本找不到能夠在如此薄的18K金表盤上密鑲鉆石的師傅。最后實在沒辦法,就只能“以力破局”,用珠寶行業里的激光點焊機把鉆石一顆一顆“縫”在表盤上,鉆雖然“鑲”上了,但是表盤也取不出來了。

上述四個要素是可以通過定性或定量來描述的,而真正最有價值的部分,是無法定性的,也就是對于極致的追求。比如要實現設計師的某一個設計構想,需要從成千上萬粒寶石中配出最生動的色彩組合;需要利用制表界中罕有的材料或者工藝;需要珠寶工匠連續奮戰數百個小時,整個鑲嵌的過程中不能出現任何閃失;甚至需要專門開發一款機芯與之相配合。

珠寶表里的寶石鑲嵌方式當然還有很多,但是沒有一種是輕而易舉的。大到豪門世家表盤上鑲嵌的0.5克拉和1克拉寶石,它的重量如果太輕了就旋轉不起來,太重了又很難控制厚度;小到指針上鑲嵌的0.001克拉級別的微型鉆,它的長度不過0.2毫米,同樣要用金屬爪將它抓牢……這些鑲嵌工藝對于手工制作的要求,甚至比復雜功能表的組裝和機芯的打磨還要更勝一籌。

可以說,做珠寶表本身就是一種對鐘表和珠寶工藝的至高挑戰,如果沒有挑戰就不是好東西,如果沒有挑戰就沒有價值。真正好的珠寶表,它制作的難度和最終呈現的效果一樣,都是作為客人的我們事先預料不到的。如果一款高級珠寶表,它的工藝和效果是在你的意料之中的,那只能說這款表還沒有做到極致。

原文出處:http://www.yoka.com/luxury/watch/2014/0310911816.shtml

如果倒退10年時間,我也算得上是貨真價實的“小鮮肉”了。20啷當歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環以里的四合院出身,雖說現在搬到二環邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域屌毛病。

(查看全文)

如果倒退10年時間,我也算得上是貨真價實的“小鮮肉”了。20啷當歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環以里的四合院出身,雖說現在搬到二環邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域屌毛病。

(查看全文) 在了解了從月相到月相表的前世今生般的進化過程之后,不來幾款時下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經典款,還有各具風格和亮點的全新月相,總能給我們不同的感受。

(查看全文)

在了解了從月相到月相表的前世今生般的進化過程之后,不來幾款時下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經典款,還有各具風格和亮點的全新月相,總能給我們不同的感受。

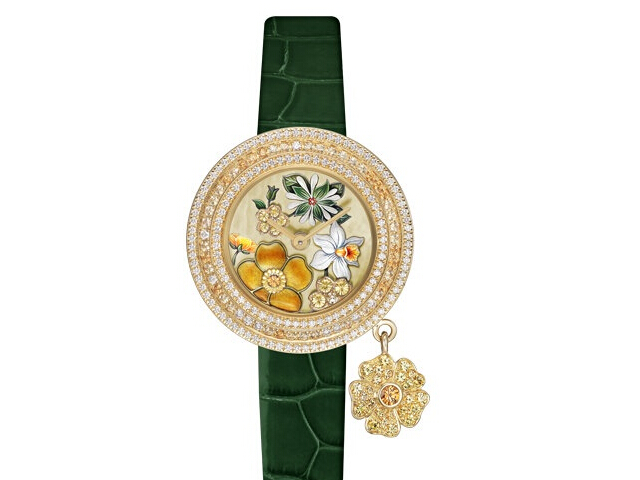

(查看全文) 如果把人比作一部電影,腕表就是在相機閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優雅氣質的腕表宛如一張踏上紅地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發出迷人的氣質,讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優雅氣質的女士腕表。

(查看全文)

如果把人比作一部電影,腕表就是在相機閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優雅氣質的腕表宛如一張踏上紅地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發出迷人的氣質,讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優雅氣質的女士腕表。

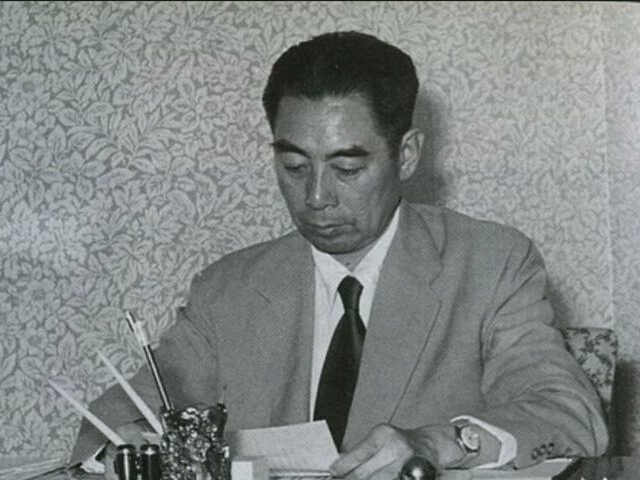

(查看全文) 周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時機和理由。

(查看全文)

周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時機和理由。

(查看全文)| 通過郵件獲取觀潮最新資訊 |