時(shí)間都去哪兒了?來看手表的意義

時(shí)間都去哪兒了?從物理學(xué)角度說,在人類已知的生存環(huán)境下,時(shí)間只會以均勻的速度不回頭地向前流逝。“時(shí)間都去哪兒了”更多的是對生老病死的慨嘆,更多的是對碌碌無為的悔過,其實(shí)大家都很清楚,時(shí)間去哪兒是不以我們的意志為轉(zhuǎn)移的。正像“馬親王”所敏銳捕捉到的一樣,托塔天王的這位三太子從哪吒鬧海時(shí)(商末周初)的一個(gè)俊美的翩翩少年,變成了大鬧天宮時(shí)(東漢時(shí)期,貞觀朝的500年前)時(shí)的一個(gè)蠢胖的青年干部。就連天上的神仙也會因時(shí)間的推移而逐漸老去(商末到東漢,人間已接近千年,天上等于三年還不到),何況地上的人呢?“時(shí)間是把殺豬刀”,此言不虛也。

人類是一種浪漫的動物,我們的思想可以不受限制地神游天外、思接千古。我們的身體卻被迫受到空間限和時(shí)間軸的兩大限制,這不能不說是人類的悲哀。從17世紀(jì)開始的工業(yè)革命,其實(shí)大部分努力都用在如何突破空間的限制,從火車到汽車到飛機(jī),我們不但可以在速度上飛快地移動,甚至在高度上可以突破地球引力的限制登上月球,在深度上可以遨游大洋之底。可以說,空間的限制早已不是什么大難題了。只是無論我們走得多快,飛得多高,潛得多深,時(shí)間還是冷酷無情地滴答向前。

工業(yè)革命的另一大創(chuàng)舉,便是對時(shí)間的精確度量和統(tǒng)一記錄。遠(yuǎn)古時(shí)代散落地球各個(gè)角落的古文明原本都有自己獨(dú)特的時(shí)間記錄方法,到了1884年,格林尼治這個(gè)倫敦郊區(qū)的小鎮(zhèn)正式被確立為世界時(shí)間的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)。從此,全球各地的鐘表有了共同的節(jié)奏。雖然標(biāo)準(zhǔn)我們無法左右時(shí)間的速率和方向,至少全世界的人們可以一起通過鐘表來記錄時(shí)間的流逝。這是鐘表的實(shí)用價(jià)值所在,也許也是鐘表所隱含的美學(xué)、社會學(xué)價(jià)值。

作為記錄時(shí)間的工具,鐘表逐漸成為一種世界性的基本消費(fèi)品。最初精美的手工懷表只能供給各國的貴族豪紳,即便是寶璣大師特別制作的低端版Souscription(上圖)也只能覆蓋到大革命后的中產(chǎn)新貴這一階層(參考閱讀:寶璣品牌故事)。直到20世紀(jì)兩次大戰(zhàn),及此后的鐘表行業(yè)進(jìn)一步工業(yè)化,才使得這種基本消費(fèi)品真正走入百姓之家。到1990年代冷戰(zhàn)結(jié)束后,全球各地的鐘表消費(fèi)市場基本統(tǒng)一化,而此時(shí)石英、電子等新技術(shù)的發(fā)明使得手表價(jià)格更便宜,走時(shí)更精準(zhǔn)。全球的手表銷量逐漸突破10億枚,也就是每年平均每6個(gè)地球人就會購買一枚手表。

時(shí)間都去哪兒了?來看手表的意義

雖然移動智能設(shè)備已經(jīng)廣泛普及,手表不再是唯一的便攜讀時(shí)、計(jì)時(shí)工具,但鐘表的數(shù)百年發(fā)展史所凝聚的人類對于認(rèn)識世界、改造世界的渴望是不容抹殺的。也許你已經(jīng)不再迫切地需要一枚手表,但請記得人類為了記錄時(shí)間的流逝所作出的種種努力。時(shí)間都去哪兒了?別再無奈地慨嘆逝去的年華,就讓自己手腕的脈搏,感受這時(shí)代的律動吧。去奮斗!去抓住時(shí)間的尾巴!

原文出處:http://www.yoka.com/luxury/watch/2014/0224908613.shtml

如果倒退10年時(shí)間,我也算得上是貨真價(jià)實(shí)的“小鮮肉”了。20啷當(dāng)歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環(huán)境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環(huán)以里的四合院出身,雖說現(xiàn)在搬到二環(huán)邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域?qū)琶 ?

(查看全文)

如果倒退10年時(shí)間,我也算得上是貨真價(jià)實(shí)的“小鮮肉”了。20啷當(dāng)歲,青春洋溢,尚未受北京這幾年干燥霧霾洗禮的皮膚一捏都能捏出水來,唉,北京的生活環(huán)境越來越惡劣了。對了,別跟我提什么覺得北京不好哪來回哪去。不好就是不好,有什么不能說的?況且咱就是北京人,二環(huán)以里的四合院出身,雖說現(xiàn)在搬到二環(huán)邊兒上了吧。就不能慣著你們這幫排外的地域?qū)琶 ?

(查看全文) 在了解了從月相到月相表的前世今生般的進(jìn)化過程之后,不來幾款時(shí)下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經(jīng)典款,還有各具風(fēng)格和亮點(diǎn)的全新月相,總能給我們不同的感受。

(查看全文)

在了解了從月相到月相表的前世今生般的進(jìn)化過程之后,不來幾款時(shí)下最新鮮熱乎的月相表怎么成?無論是那些具有里程碑意義的經(jīng)典款,還有各具風(fēng)格和亮點(diǎn)的全新月相,總能給我們不同的感受。

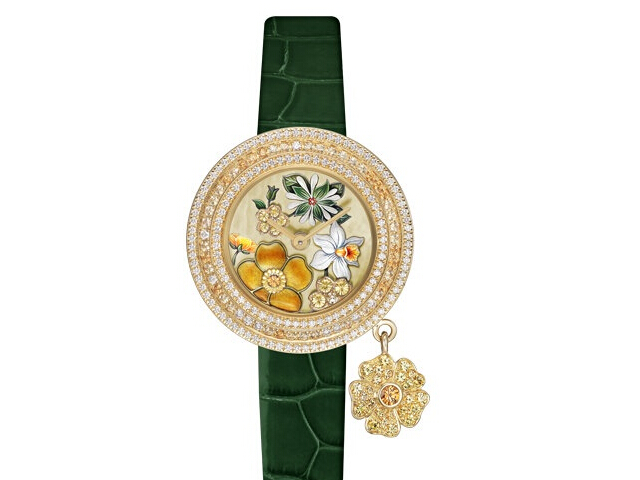

(查看全文) 如果把人比作一部電影,腕表就是在相機(jī)閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優(yōu)雅氣質(zhì)的腕表宛如一張?zhí)ど霞t地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發(fā)出迷人的氣質(zhì),讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優(yōu)雅氣質(zhì)的女士腕表。

(查看全文)

如果把人比作一部電影,腕表就是在相機(jī)閃光燈下綻放星光的明星,吸引其他人目光。而一款具有優(yōu)雅氣質(zhì)的腕表宛如一張?zhí)ど霞t地毯的邀請函,它可以使女人在任何場合都散發(fā)出迷人的氣質(zhì),讓人沉醉。今天,腕表之家就為您介紹三款具有優(yōu)雅氣質(zhì)的女士腕表。

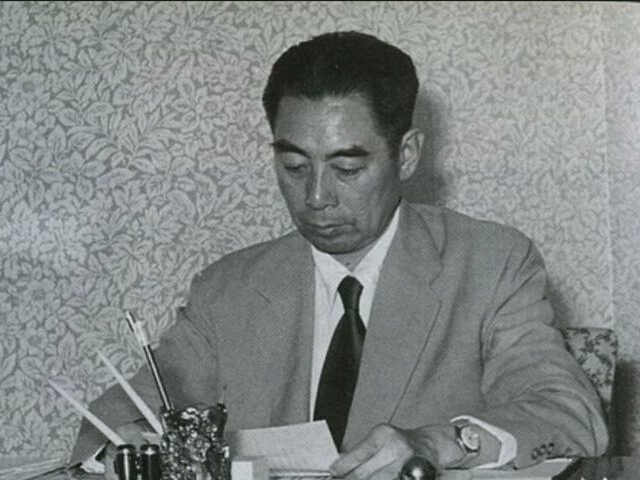

(查看全文) 周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結(jié)了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時(shí)機(jī)和理由。

(查看全文)

周恩來信奉并遵循“人靠衣裝馬靠鞍”的東方文明。人靠衣裝,周恩來必然要有各種“講究”。我替他總結(jié)了4條:講究選料,講究款式,講究穿衣保密性,講究作衣的時(shí)機(jī)和理由。

(查看全文)| 通過郵件獲取觀潮最新資訊 |