記得我讀初中的時候,坐在前排的女生衣服都是從人民廣場的香港名店街買的,那真是令人羨慕。雖然我家離人民廣場也就三四公里,但那時地鐵剛通車,地下商場更是高級地方。

后來有一次考試成績好,堂姐去那里買了一條 Puma 牛仔褲給我,我得瑟了好多年。

1990 年代末到 21 世紀初的那些年里,逛馬路更是成為了一種本事。比起熟知哪個商場打折、哪個商場搞活動,會逛小店買外貿原單才是真本事。四散在小馬路里的小店要么就是自己辛苦軋馬路找來的,要么就是經由高人指點。那時候聽人說哪里有家外貿原單店可著實令人興奮,只是在軌道交通和電子地圖還不那么發達的年代,要研究一下怎么去這家小店,也是要花一番工夫的。

2005 年后,逛街的方式發生了變化。Zara、H&M、優衣庫等平價時裝巨頭紛至沓來,解決了大眾購買高性價比服裝的問題。奢侈品牌也大舉進入國內。有調查報道稱,上海和北京的品牌滲透率已經超過 80%,也就是說國外的知名品牌有八成都已進入中國。現在誰還去淘 Gap、J.Crew 的外貿貨呢?

這一局面對于喜歡逛小店的消費者來說真是個災難。原來逛逛小馬路,就是圖個新鮮好玩,外面買不到。

以前還能淘到一點真正的外貿原單,現在可能就是廣州批發市場批來的,比淘寶上還貴出不少倍。要么就是賣假冒大牌的,拎出一件 Givenchy 的狗頭 Tee,一看標價才 200 塊,真讓人泄氣。

說實話,自從 JOYCE、I.T、連卡佛等大型買手店開張之后,我也很少逛小店了,覺得小店里應該沒什么能賣的了。好在近兩年,本土的買手型小店開始興起。

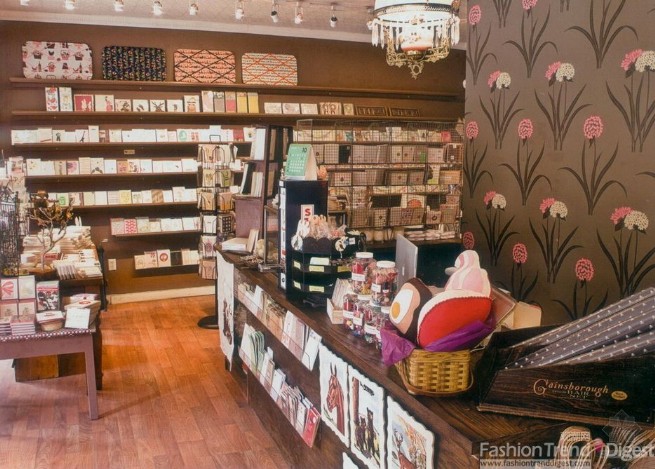

最近趁著出差機會去幾個城市,逛了逛當地的買手小店,還真是挺有意思。有一類多品牌店,原來就在國內做國外品牌代理,如今看時機成熟,便迅速在商場開出買手店。這些店里賣的大多是大牌的二線,產品都很實穿,換句話說,也就不怎么特別。店員本來就在商場上班,你問她,她就跟你介紹一下,其實她也是培訓時聽來的,牌子一多,容易記錯。

第二類是來自香港和臺灣的買手店,走商業化路線,本身不太出名,賣的都是知名品牌,店鋪也大多開在繁華商圈。店內常有香港人或臺灣人駐守,和他們聊聊,能聽到一些品牌背后的事情,聊著聊著也就不好意思不買東西了。

第三類店鋪規模更小,此前并無分號。這些店主大多賣一些國內外前衛設計師品牌。店主們會去國外時裝周或貿易展,跟大買手店的買手們一樣買貨,可謂麻雀雖小,五臟俱全。由于暗黑風格時裝在國內小范圍流行,主打此類品牌(如Rick Owens、Damir Doma)的買手店在上海和北京都有好幾家。

北京的“暗黑店”都很難找,有一家開在三里屯太古里北里一棟樓的二樓,繞了兩圈,我才發現要走一個小門坐電梯上去。還有一些開在胡同里,大門緊閉,按了門鈴才能進。好在店員倒也挺隨和,有的甚至有些羞澀,你逛了一圈,他也不來和你說什么,反正要買的自然會買,所謂“懂的入”。

上海的則不同,都開在馬路邊。不過還是“懂的入”。我進了一家比較大的,才逛三分之一,就被店員告知另一部分店堂正在理貨。逛另一家,明明有三層樓,想上去,卻被店員告知樓上是倉庫。可誰會在這寸土寸金的鋪位里設倉庫?

兩次被趕出來,其實我也能理解他們的苦衷。估計每天都有許多不明真相的群眾走進“暗黑店”,對著這些看上去又黑又舊的怪東西指指點點,讓店員不勝其煩。比如我問,這是什么牌子啊?店員回答,BBS(Boris Bidjan Saberi)。我心中納悶,BBS 不是論壇嗎?大概店員也讀不清楚品牌名,或者根本懶得搭理我吧。

不過“暗黑店”確實有消費者。那天在北京冒著大雨,尋到安定門附近的一家店,不料大門緊閉,原來要下午一點才開門。遇上一位長發男士和他的外國朋友,他們也是專程而來。到了一點半,一個香港人走過來給我們開門。長發男士原來早就相中了一件外套,直接過來試,可惜沒有他的尺寸。他問,CCP(Carol christian Poell) 有嗎?

香港人說,他家香港店有賣 CCP,但是北京沒有。他還說,CCP 沒有給國內任何一家店代理,所有國內其他“暗黑店”賣的都是水貨。原來買手店的水這么深。

原文鏈接

http://www.bundpic.com/2013/07/22556.shtml

8月28日,“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。

(查看全文)

8月28日,“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。

(查看全文) 8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文)

8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文) 誰是全球最性感明星?Victoria’s Secret絕對是至關重要的發言人之一,Victoria’s Secret內衣秀早就了眾多知名模特,品牌還推出了“WhoIs Sexy”的榜單,來看看今年的榜單排名吧。

(查看全文)

誰是全球最性感明星?Victoria’s Secret絕對是至關重要的發言人之一,Victoria’s Secret內衣秀早就了眾多知名模特,品牌還推出了“WhoIs Sexy”的榜單,來看看今年的榜單排名吧。

(查看全文) 本周五,在英國的布里斯托城市,手袋品牌Mulberry遭到抗議,根據英國報刊The Western Daily Press的報道,抗議者希望引起品牌對人權的關注,品牌位于土耳其的SF Leather工廠存在侵犯人權的行為。

(查看全文)

本周五,在英國的布里斯托城市,手袋品牌Mulberry遭到抗議,根據英國報刊The Western Daily Press的報道,抗議者希望引起品牌對人權的關注,品牌位于土耳其的SF Leather工廠存在侵犯人權的行為。

(查看全文)| 通過郵件獲取觀潮最新資訊 |