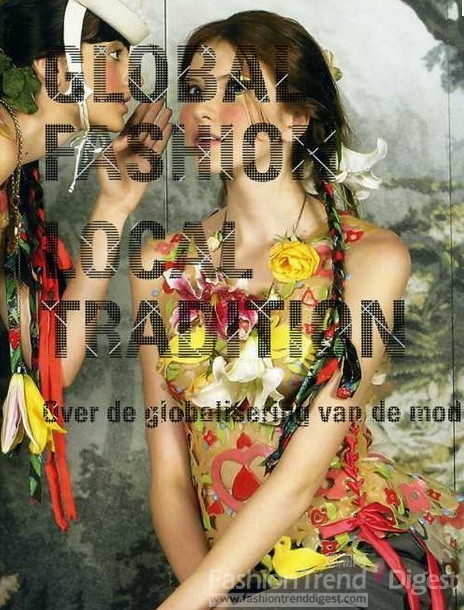

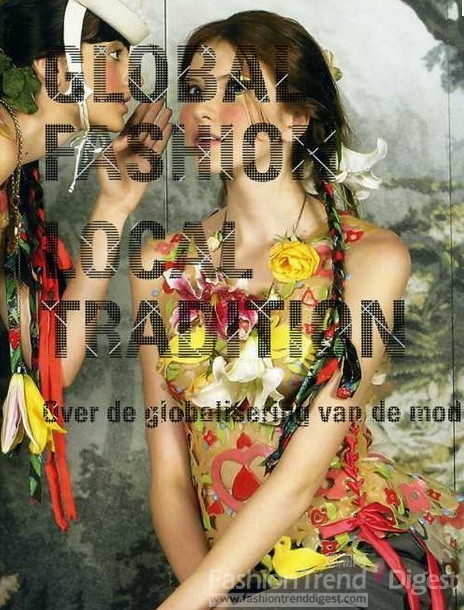

José Teunissen 荷蘭時尚著名報紙”De Volkskrant en Trouw”資深時尚記者,從1998年起José Teunissen 擔任烏特列支中央博物館(the Centraal Musuem in Utrecht)館長,舉辦過荷蘭現代主義 (Dutch Modernism), 時尚面料和日本制造(Fabric of Fashion and Made in Japan)等多項荷蘭的時尚展覽。 Teunissen 也是多項時尚活動的策劃者,集合多位時尚設計師,攝影師,插畫家,平面設計師共同設計的櫥窗展示,在烏特列支的舊運河旁(Oude Gracht)造成不小的話題。 Teunissen 涉獵甚廣,無論是從電影制作,平面設計到攝影理論等,現為時尚作家出版過的時尚書籍有“Global fashion local fashion”。

José Teunissen荷蘭時尚媒體人,著名時尚作家和觀察家,烏特列支中央博物館策展人,兼任阿爾特茲藝術大學 (ArtEZ Institute of the Arts fashion master degree)時尚理論教授,為荷蘭時尚設計出版過多項論著或報導,是荷蘭時尚產業重要人士之一。這次DutchDFA(Dutch design fashion architecture)和上海外灘美術館(Rockbund Art Museum)共同策辦的交流計劃”FA-SH-ART!”的邀請之下,Teunissen在上海有一場有關荷蘭時尚設計歷程的演講,并考察北京和上海當地的時尚產業。José Teunissen特地撥了個時間給我,選在阿姆斯特丹的咖啡館,讓我有機會訪位這位荷蘭時尚人士如何看待中國2k7

時尚設計。(José Teunissen 以下簡稱J,記者簡稱S)

S:除了設計的部分,你認為中國設計師還需要加強哪方面的品牌概念或者營銷策略?

J:在歐洲,我們并不太了解什么是中國設計。我想這些部分應該是中國人知道如何做他們的品牌,像Vega Wang(王在實)在中國開始有了實體店鋪,她也非常具策略性的經營中國市場。然而,我到了中國發現確實有一些中國設計師開始策略性的進入歐洲市場,但說實在的我沒有任何印象有任何一個中國設計師被報導在時尚雜志或者參與過四大時尚周。

S: 其實已經有一些中國設計師們被報導或者參加國際的時尚周了。

J:我也不知道中國設計師對于歐洲市場該用什么樣的策略。但我認為他們可以先從小眾著手,從跟當地的品牌概念店合作下手,雖然規模小但能引起當地的關注,讓當地人可以真實地欣賞到和購買中國的設計。我倒是知道一些在歐洲的時尚概念店,已經開始販賣中國設計師的服飾,此外,網路銷售也可以是一種低成本的選項。但是有很多中國品牌的網站還是只有中文界面,如果我們想要知道品牌故事,總是被一大堆的中文字嚇到而只好“望而興嘆”,最后只能瀏覽一些照片而已。

S:對于歐洲市場而言,對于Made in China的產品有很深的刻板印象,但中國設計師的服飾卻全都是中國制造的,因此中國時尚設計師們很努力的扭轉這樣的印象-從”Made in China”到“Designed in China”,您這次的中國之行有看到這樣的變化嗎?

J:這正是我剛剛一直在強調中國時尚設計有跳躍性的進步。但我想中國的教育體系也占了很大一部分功勞,同時政府也在幫助本土設計師開創自己的時尚品牌。之前我們談到很多中國設計師有留洋的背景,但我很好奇,他們為何不直接待在歐洲發展,卻回到中國做設計,也許是他們的市場選在中國吧!

S:的確是如此,有很多的設計師們選擇在中國發展,可能是生產和制造比較容易吧,比較好找到合理價格的面料和制造廠商等等,再者,留在在歐洲設計的話,也會面臨到很多挑戰,像是如何找到合作的品牌推廣公司,市場顧問公司等?中國設計師對歐洲市場了解多少?營銷的渠道在哪?這些都是要思考的問題。但是,對于無論選擇在中國還是歐洲發展的中國設計師來說,都想要獲得來自國際的認同,至少希望有個Fashion Show在巴黎,紐約,倫敦或者米蘭。

S:不久的將來,一定會有一些中國設計師們打入歐洲時尚產業。這不只是擴大市場更是為了得到在國際時尚圈的聲譽;和歐洲設計師比較下,您認為中國設計的優勢在哪?

J:中國設計師的優勢還是要回到設計本身,美麗的設計是必要的但不是絕對的,重要的是你的設計一定要有很大的識別性;具有明顯的識別性和發展自己的設計風格比營銷策略還重要,在歐洲我們已經開始厭倦一些大奢侈品牌如Dior, Gucci,LV等的營銷策略,我們期待中國設計師能回歸基本,用最真實的時尚設計打動我們。

不過我認為中國設計師們不一定要到時尚周尋求認同,雖然傳統上設計師的成功來自于獲得倫敦或者巴黎的聲譽,但經歷了幾十年因特網和Blog,Face Book, Twitter這些網絡社群的蓬勃發展之后,我認為設計師們得到時尚周的認可已經不再是必要的成功路徑。

像這樣全球性時尚產業民主化的現象,在我撰寫的“Global fashion local tradition”一書中有詳盡地描寫。

S:日本時尚設計師和安特衛普設計師兩者都被看作是一個派別,由一群來自同國家的設計師一起攻占時尚界的舞臺,而這兩者也都帶來非常前衛的設計概念和風格,將來中國設計師們可否也可以做到如此的成就?

J:我認為以一個團體的形式來推廣中國時尚設計,對現階段的中國設計師而言是必要的策略,當然他們之間的設計風格和品牌故事并不盡相同,但唯有把他們擺在一起,能有更大的故事可以說,更寬廣的機會可以把握。所以我認為推廣中國設計這樣的概念對現在新一代的設計師來說是極關重要且刻不容緩的。

S:的確,如同 Barry Schwartz 在“選擇的矛盾 “一書中所提到 “一同營銷的魅力 “-把傳遞給消費者的信息簡化,讓他們容易了解品牌和讓他們更容易做出選擇;現階段中國的時尚設計推廣策略,只有聯合新銳設計師們,提出非常具識別性的前衛設計,并把故事做大,可以創造更多的機會在國際上曝光,先告訴世界什么是中國時尚設計,等到時機成熟,設計師們也越來越到位并有一定的知名度,再轉換成更細致的手法來推廣個別設計師們的品牌。

很多人也許覺得為何要如此刻意強調中國的設計,但我覺得強調中國設計來取代中國制造是一個不錯的主意。 Rei Kawakubo川久保玲曾說:“時尚就是朝生暮死之事”, 時尚就是這個樣子,雖然有很多的話題和機會,卻都稍縱即逝,現在不做難道以后會有更好的時機嗎? 而且你不做其他人也會做,譬如韓國的政府也正在積極的推廣他們的設計師在巴黎已有不錯的發展了,土耳其時尚周也在歐洲營銷工作做得很火,期盼能吸引國際媒體的關注。

J:所以就如同我說的,現階段把一些有識別性,有潛力的中國設計師集合起來一同在歐洲推廣是很好的策略。不過他們是否要走日本設計,或者安特衛普設計之路則不一定,因為我們現在所處的環境有很大的不同,中國時尚設計有自己的路要走,中國設計師們必須要做一些別人沒做過的事。他們不必一定要到四大時尚周尋求認可,我不認為現在的時機是屬于這樣的發展模式的,一些奢侈品牌某種程度上已經不再前衛和創新了;反而玩一些小眾的營銷策略,如聯合一些中國設計師們成立的快閃店(Pop-up store)并和當地的時尚概念店合作應該會有不錯的回響和推廣成效。

作者簡介:

Summer Yeh,臺北人,越過烏拉山現存在歐洲名叫尼德蘭(荷蘭)的古老土地上,非常喜歡研究時尚,又或者-能擁有。現就讀于荷蘭時尚藝術學院阿爾特茲藝術大學“ArtEZ Institute of the Arts”碩士班,主修時尚品牌設計和時尚策略。如果可以,我想穿安特衛普設計師的作品一輩子,或者大大搜刮COMME des GARÇONS的作品,和Anna Wintour比鄰而座,一同看盡時尚的風騷精彩。希望能做你的時尚眼,只因為愛時尚,我們都一面倒的好。

8月28日,“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。

(查看全文)

8月28日,“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。

(查看全文) 8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文)

8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文) 施華洛世奇很榮幸宣布啟動全新亞洲新銳設計師支持項目。By Fang、Ping He和Nicole Zhang三個品牌入選2016年該全新開創的時尚贊助項目,該項目致力于將施華洛世奇水晶傾注于中國最優秀的新銳設計人才的創作中。

(查看全文)

施華洛世奇很榮幸宣布啟動全新亞洲新銳設計師支持項目。By Fang、Ping He和Nicole Zhang三個品牌入選2016年該全新開創的時尚贊助項目,該項目致力于將施華洛世奇水晶傾注于中國最優秀的新銳設計人才的創作中。

(查看全文) 2015年9月18日,奕歐來蘇州精品旅游購物村化身成“都市創客的游樂場”,攜手各界名人明星踏上一段令人難忘的奇幻旅程。活動中,藝術家的現場表演與藝術裝置展示激發來賓穿搭時尚靈感;“五感盛宴”將異國風情注入經典中式菜肴帶來全新口感風味。奕歐來蘇州一直是時尚都市人攜好友和閨蜜盡興的好去處,其優雅根源來自于英國的知名景點和標志性精品旅游購物村——比斯特購物村。金秋之季,奕歐來蘇州邀請都市精英共同探秘這一匯集風尚、藝術和美食的世外桃源。

(查看全文)

2015年9月18日,奕歐來蘇州精品旅游購物村化身成“都市創客的游樂場”,攜手各界名人明星踏上一段令人難忘的奇幻旅程。活動中,藝術家的現場表演與藝術裝置展示激發來賓穿搭時尚靈感;“五感盛宴”將異國風情注入經典中式菜肴帶來全新口感風味。奕歐來蘇州一直是時尚都市人攜好友和閨蜜盡興的好去處,其優雅根源來自于英國的知名景點和標志性精品旅游購物村——比斯特購物村。金秋之季,奕歐來蘇州邀請都市精英共同探秘這一匯集風尚、藝術和美食的世外桃源。

(查看全文)