香水業近來遭遇了最大危機:歐盟以保護消費者避免過敏為由出臺了各項措施,這些措施立足于嚴厲控制或禁止使用老牌暢銷香水中采用的天然原料,因為有可能導致從過敏反應到癌癥擔憂等一系列的健康隱患。這一新規定可能會使香水業受到重挫,并可能致使某些香水制造商停產。

受這一新法規影響最深的將是香水行業的經典品牌,如 Dior、Chanel 等。這些香水所用的天然原料較多,并早在科學家開始研究潛在健康危害之前就已經問世。如果采用更加嚴格的新規定,數百種香水將必須使用不含過敏原的合成成分重新配制。這對于奢侈香水品牌而言,無異于“原子核爆炸,我們將無法自我重塑”,因為香水全部就是由這些原料制成。

這一事件也使得眾多大品牌多年來不斷更改配方的事實公布于眾。《環球郵報》(The Globe and Mail) 援引市場調查公司 Euromonitor 奢侈品部負責人 Fflur Roberts 的話說:“這是行業里的禁忌。人們都害怕談論這一話題。”該報稱,迄今為止,香水配方的更改都是香水行業自律機構國際香水協會 (IFRA) 強制實施的日益嚴格的限制的結果,其中原料短缺或削減成本也起到一定作用。

而旗下擁有 Dior、Guerlain、Chanel 等品牌的 LVMH 正在游說歐盟保護其香水。LVMH 在發給路透社的一封電子郵件中表示:“保護歐洲的香水文化遺產很重要。”

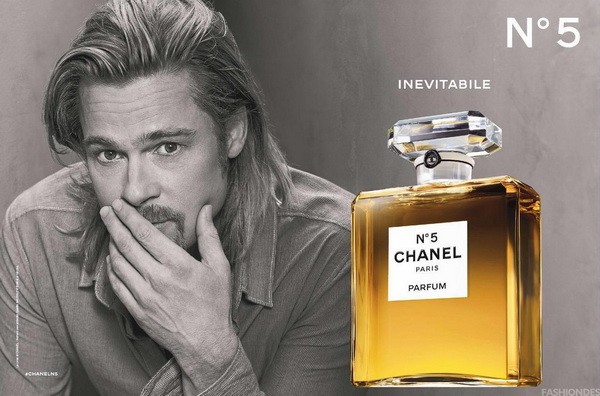

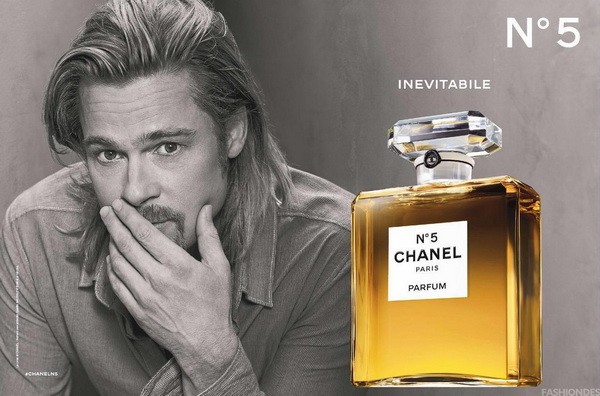

香水業在今天已發展為價值 250 億美元的全球性產業,其中歷經考驗,并成為經典的產品包括Chanel NO.5(香奈爾5號),Opium(圣羅蘭鴉片)Diorissimo(迪奧之魔)等。當然還有后來推出的更多香水產品,從GUCCI嫉妒我到HERMES尼羅河花園等。就像手袋一樣,每個奢侈品牌都在力推香水。原因很簡單,香水是奢侈品的入門產品,有著強大的群眾基礎,可以滿足大眾的奢侈夢想,為品牌帶來巨大的利潤。

在人類文明的進程中香味是不可或缺的一部分,這與早期人類企圖遮蓋體味有關,并被賦予是人類接觸上天的某種方式的神秘意義。而奠定今日法國香水業基礎的是從法國皇帝路易十四對香料窮奢極欲的追求到法國南部小鎮格拉斯的產業轉型,這座曾經彌漫著皮革臭味的小鎮最終竟成為了現代香水產業的發源地。20世紀初的偉大的時裝設計師保羅•波烈 (Paul Poiret)則不僅把女性從緊身胸衣里解放了出來,他還開創了把女裝和香水合二為一的先例,在他的有生之年他制造了36款香水。從此,“女裝賦予香水品牌”的思路被延續了下來,從Chanel到Lavin等女裝品牌紛紛推出了香水。直至Chanel引用詩人Paul Valery的話:一個不讓自己散發香氛的女人是沒有未來的。

不過毫無疑問,香水開始是屬于與高級定制一樣的奢侈品。而香水的普及則歸因于“化妝水”的推出,這其實是稀釋后的香水,當然價格也隨之“稀釋”,這是香水從高端市場進入中間市場的開端。到80年代中期,奢侈品牌開始通過香水大斂其財。以Dior為例,它在前40年里才推出了12種香水,每3-4年推出一款新香水,而在之后的20年里,快速推出了超過30款新香水,這其實是一系列延續性的產品,比如從“毒藥”到“溫柔毒藥”到“催眠毒藥”再到“純真誘惑”。

到90年代中期,伴隨著奢侈品牌的發展,香水已經發展成一個巨大的產業,每個品牌都想通過香水在市場上分一杯羹。香水這時從營銷的角度來做市場測試,有趣的是,對于很多品牌來說,他們測試的只是香水的顏色與包裝,而從不測試香水的氣味。一旦確認被顧客喜歡并持久銷售的香水就不再改變,變的只是外觀與包裝。香水已經喪失了原本的魅力,成為了資本運作下的游戲。一款香水的推出耗資巨大,從盛大的媒體發布會,到為媒體奉上試用的香水,甚至組織時尚編輯去旅行。在巨大的利益驅使下,香水成為需要不斷砸錢的東西,廣告、海報、雜志,品牌與營銷手段至上。唯一沒有關系的,是氣味。

香水產業化的后果是沒有人再執著于香水的調配與靈感,香水本該擁有的奢化氣息已蕩然無存。而在經濟利益推動下,越來越多的奢侈品牌開始悄悄壓縮生產成本,從瓶子的細節到配方。悄悄改變下瓶子的形狀并不太引人注意,而另一種改變則是以更便宜的植物或化合物開始替代真花或原有的配方,或者,直接稀釋。

今天,香水不再是一件藝術品,和任何氣味的創意或靈感并無關系。甚至,我們通常認為的萃取精油的天然物質會越來越少,取而代之的,是更多的合成物質。香水,其實也已奢侈不再。

原文鏈接

8月28日,“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。

(查看全文)

8月28日,“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。

(查看全文) 8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文)

8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文) 誰是全球最性感明星?Victoria’s Secret絕對是至關重要的發言人之一,Victoria’s Secret內衣秀早就了眾多知名模特,品牌還推出了“WhoIs Sexy”的榜單,來看看今年的榜單排名吧。

(查看全文)

誰是全球最性感明星?Victoria’s Secret絕對是至關重要的發言人之一,Victoria’s Secret內衣秀早就了眾多知名模特,品牌還推出了“WhoIs Sexy”的榜單,來看看今年的榜單排名吧。

(查看全文) 本周五,在英國的布里斯托城市,手袋品牌Mulberry遭到抗議,根據英國報刊The Western Daily Press的報道,抗議者希望引起品牌對人權的關注,品牌位于土耳其的SF Leather工廠存在侵犯人權的行為。

(查看全文)

本周五,在英國的布里斯托城市,手袋品牌Mulberry遭到抗議,根據英國報刊The Western Daily Press的報道,抗議者希望引起品牌對人權的關注,品牌位于土耳其的SF Leather工廠存在侵犯人權的行為。

(查看全文)