中國名媛都是暴發戶?

米蘭•昆德拉說:無產階級是粗俗的,而資產階級是媚俗的。但時尚是資產階級的東西,所以我們也要從粗俗學著走向媚俗。

從幾年前開始,眾多的名媛們就開始充斥著時尚雜志的版面,似乎只要有錢,或身份工作還OK,都能稱之為名媛。某高端雜志專題編輯阿毛雖采訪過不少“名媛”,卻對“名媛”頭銜產生了疑問——“中國有名媛嗎?難道那些買的東西多,喜歡買貴東西,喜歡拋頭露臉的人,就能稱之為名媛?”在他看來,用尖刻點的話說,與其說是名媛,更多被歸為名媛的人更像是暴發戶,“她們追求好的東西,以擁有為樂趣,但卻不懂得怎么欣賞。”

要名媛派頭,不妨看看《唐頓莊園》。

影視劇中時尚圈的燈紅酒綠,上流社會的紙醉金迷在現實生活中也會上映,很多名人喜歡辦高端派對,卻把社交派對辦成了商務洽談會和勾兌派對;而今年北京的一場“名媛舞會”更是讓人啼笑皆非——充其量就是拉了整容醫院和幾個品牌贊助,包裝了一個假上流社會,“奇怪的是,參加這個舞會的人都濃妝艷抹、盛裝出席,儼然覺得自己已經是上流社會的一分子了。”

時尚編輯愛穿樣衣

時尚圈里流傳著一句話,“一件衣服,至少要穿兩次以上,才能證明你是買的。”

之所以強調“買”,很大程度上在于很多時尚單品都能“借”。公關Justin負責某品牌的旅行箱日常公關,一次某媒體編輯“借”去拍攝大片,沒想到一借就是一個多星期,后來,Justin才知道,原來人家是借去當自己的旅行箱用,拉風地拿著去出差了。

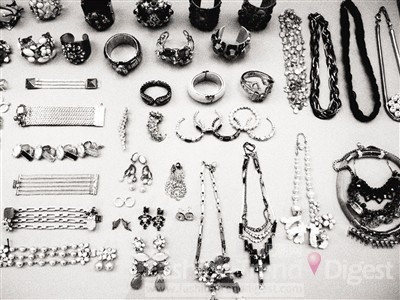

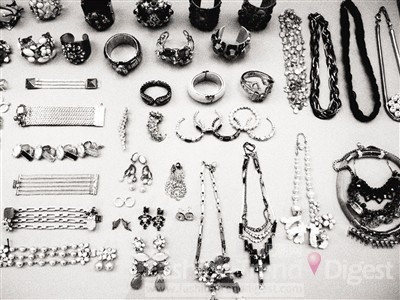

此外,借首飾、借墨鏡、借衣服多半用于雜志拍攝,還有小部分用作參加活動時自己穿或做“二手販子”,借給明星或模特拍廣告和出席活動時穿,同時賺取點辛苦費。

時裝編輯們都對本季最新配飾躍躍欲“試”。

去年,某奢侈品牌就給媒體們發了一封郵件,義正言辭地說明所借的樣衣只能作本刊拍攝用,而不用能做其他用途,由此可見樣衣“受歡迎”的程度。另一奢侈品牌則對編輯們對樣衣不夠愛惜而大為光火,經常疊得整整齊齊的樣衣借出去,回來就變成咸菜干一樣難看,有些還會染上粉底唇彩什么的,雖然很受不了這類時尚編輯,但品牌的這股氣也沒有持續多久,“反正樣衣最后也是拿去做媒體的樣衣特賣,到時候還不是你們自己穿!”

街拍=軟廣告?

著名街拍攝影師Scott Schuman最近接受Harper's Bazaar采訪時說街拍攝影師該反思了,他們只會拍Front Row, 只會拍那些已赫赫有名的,只會擁擠在時尚之都,而不是“良心”拍攝,也不會到小城市,關注那些不出現在時裝周而有真正有街頭風格的人。

看,品牌宣傳照也走“街拍范”。

四大時裝周總是街拍高峰期。

前兩年,中國還真有街拍,今年這種情況似乎變了。“不是說街上的潮人少了,而是街拍的主角現在已經成了明星。”某網站的編輯部主任K說,“街拍已經成了一項產業。”

和國外街拍攝影師出版自己的書籍不同,國內的都是街拍背后的“推手”在出書,比如某位靠街拍出名的男潮人,就在籌劃一本街拍書,除了在國內的多個城市之外,還在香港也拉了一堆明星展示被搭配好的“街頭潮流”。

國內的街拍產業關乎明星、品牌及組織者,明星充當了服裝的展示者,組織者把他們集合在一起,有一定主題,搭配好了衣服,拍攝完之后標注上品牌和配飾的名稱,“一方面提高了明星的曝光率,一方面又提高了品牌的曝光率,最重要的是,還能收到品牌的贊助費和拍攝支持費。”

“營銷專家和廣告商應該好好研究下街拍產業的內容,”K說,“至于普通人,知道這是怎么回事,看看怎么穿怎么搭配就得了。”

明星撞衫有預謀

只要一有明星“撞衫”的新聞,就會成為娛樂版和時尚版的熱點。

娛樂版面會八卦明星們兩件一樣的服裝到底來自何處,誰是買的,誰是借的,從誰先穿誰后穿,在哪個場合中穿等諸多細節中串聯起對明星的立體評價;時尚版則會在搭配上做文章,分析兩者相撞孰優孰劣,揭示誰在時尚圈里更有潛力。

事實上,越是大牌的明星在出席活動時就越不用愁穿什么,品牌們自然會為其準備好,雖然是樣衣,但只要拍到了亮相的照片,馬上就會分發到編輯們的郵箱,對品牌進行宣傳。“越大牌的明星越有時尚話語權,也越能穿到想穿的衣服。”某女裝品牌的公關總監說。如果在同一場合中,兩位明星穿著同一樣的服裝,很大的可能性是:一位穿的是樣衣,一位穿的是買的——因為幾乎沒有品牌會準備兩件一樣的樣衣。

景甜(上)和霍思燕(下)同一活動撞衫,你猜她們是有預謀的嗎?

“上個月上海舉辦的一場大活動中,兩位女星就穿著一樣的連衣裙出場,成功從大牌女星身上分了不少注意力。品牌不會犯這樣低級的錯誤,讓兩位女星穿同樣的衣服,我們可以解釋成她們都很喜歡這件衣服,或者是她們中有一位知道另一位要穿這樣的衣服而選了這件衣服——誰知道呢,我可沒說她們是有預謀要搶版面的!”時尚專欄作家Sally開玩笑說。

模特光鮮背后有心酸

這幾年中國模特在國際上大火,頻頻在各大時裝周中亮相;平日里,這些模特也身著名牌服裝,挎著名牌包包亮相,不少人都覺得,模特的生活很光鮮。但在這種光鮮背后,男模傅正剛卻爆出了模特的“苦境”:和民工一般就地而坐吃盒飯、躺在地板上休息、加班沒有加班費……

功成名就的大模們亮相倫敦奧運會。

正在試裝中的大批時裝周模特。

“現在模特已經過得比以前要好了。”模特經紀人曉靜說,現在很多報紙雜志都會找模特拍攝,一般模特每次拍攝都能有三五百的辛苦費,能滿足她們日常的開銷。模特走秀的價格更高,有些名模的出場費甚至有五位數,但自己最多拿到一半,剩下的都被模特公司“抽”走了。“抽一半算好的了,還有些公司,甚至能抽七成,落到模特手里的也沒多少錢了。簽約模特不能私自接走秀和拍攝的活兒,如果偷偷接被公司發現后會封殺。”

“很多人都看到了劉雯的成功,沒有看到獸獸們的艱辛。”曾在模特公司工作的小馬說,“獸獸當年也是內衣模特大賽的三甲,簽約公司之后,面試總是面不上,公司也沒有工資,最后只能被迫離開,另辟其他道路……”在小馬看來,女模的待遇已經不錯了,男模更慘,“男裝秀本來就不多,出鏡的機會也不多,男模為了保持身材維持日常開支,很多都到健身俱樂部去做教練什么的,既能拿到工資也能免費健身。”

國內造型師,只是傳說?

當時尚資訊還沒有那么發達的時候,人們還是相信造型師的水平和眼光的。然而,這幾年掛著造型師頭銜的各類人等的表現,卻讓更多的人相信,不是自己的欣賞水平有問題,而是造型師本身就有問題。

“找不到好的造型師,所以只能自己搭配和造型,才能表達出自己想要的感覺。”設計師周翔宇在解釋自己“一專多能”時如是說。的確,現在國內很多造型師嚴格意義上說都不是“造型師”,只能稱作是“化妝師”——他們多半由化妝行業出身,從負責明星的妝容發型到兼顧服裝。

看看國外造型師的大陣仗,國內的行業差距不是一星半點。

“李小璐到巴黎時裝周的穿著就是很好的例子,造型師真是高級黑,拼命想要塑造時尚女星的形象,結果卻用力過猛,完全不清楚服裝想要表達的是什么,打造出了系列經典的反面教材。”時尚買手張羽如此認為。

如今,國內時尚圈里出現了一批"Stylist",她們多半由媒體人轉行而來,對服裝有比較深刻的了解和認識,但她們基本不稱自己是“造型師”,而是掛上英文名"Stylist"或者是“搭配顧問”。

“造型師已經被用濫了,他們都是傳說。”一位stylist說。

叫你“親”是不知道你的名字

當“親愛的”、“親”還沒有像現在這樣流行之時,公關和媒體之間就已經“親”了很久了。

“那么多媒體,而且媒體人員變化得那么快,誰能記得那么清楚誰是誰。”某鞋履品牌的公關總監Suki說,“這個詞真是個萬金油。”除了無處不在的“親”之外,“你這件衣服真好看!”,“你比上次又瘦了!”,“最近越來越漂亮了!”一類的句子,也是公關常用的搭訕語——用贊美拉近和媒體之間的關系。

12

時裝周秀場上坐在第一排的,才是公關們真正的“親”。

“關于時尚的電影和電視劇不會告訴你時尚編輯的工作狀態,只是讓無數年輕人向往這個行業。但事實上呢,你和公關談笑風生時,他心里正盤算著這個活動你能給他多大的版面回饋,你和設計師大聊心事時,她可能不過是想讓自己的衣服免費出現在你的服裝大片里。一切都是資源的置換,身處這個行業,你就能明白什么叫做:沒有永遠的朋友也沒有永遠的敵人,只有永遠的利益。”時尚編輯李婷說。

這一點兒也不夸張,曾經有公關在微博上抖出了MSN里媒體人的分類方法:“核心媒體”、“普通媒體”、“二X媒體”。那個天天對著你笑、和你好得像哥兒姐兒似的公關,沒準你就在他“二X媒體”的榜單中。

明星潮人也去動批

珠寶品牌的市場總監丁丁在念MBA時曾經做過一個試驗,她開了輛七萬的車,拿了個愛馬仕的包,幾乎所有人都覺得她的愛馬仕是假的;當她開一輛40萬的車,拿著一個假LV時,人人都會覺得那是真的。“很有意思,”丁丁說。

因著明星和潮人的身份,很多人都不會去懷疑這些套著時尚光環的人身上物品的真假,除非真的“假得太明顯”,能讓人一眼就看出來。娛記張小燕八卦一些明星,“金主買了名牌包包,改天就到店里退了,換成了現金,或者再買個A貨頂替,只要不是那種滿身都是LOGO的,低調一些,很少會引起人們的懷疑。”

潮人們也一樣,就像電視連續劇《時尚女編輯》里所演的那樣,時尚編輯、潮人,也會到動物園里去淘貨,明星也會戴著口罩前往,淘一些和某些大牌相似的款式或者是“尾單”,“現在敢聲稱自己去動物園淘貨的時尚編輯比以前少了,可能這幾年人們都比較喜歡高端路線,但很多潮人什么的雖然嘴上不說,還是會偷偷地去。”日系時尚雜志的服裝編輯Ally說。

微博,軟文的新陣地

有娛記八卦,坊間傳說姚晨發微博的價格是1萬美元一條,但現在的明星,特別是知名明星對于在微博上進行商業活動普遍比較謹慎,基本不會明目張膽地打廣告。

觀潮網主編葉琪崢表示,“現在幾乎所有的時尚博主都開設了微博,其中知名度比較高的那些博主,在微博上也可以通過與品牌合作獲得收入或者產品。”相比起明星微博,這些草根微博雖然賺的是白菜錢,但可以跑量,而微博上的軟文和廣告投入,相比起硬廣告,也要“劃算”很多。

國內的微博讓中國的博主可以靠轉發得到一部分酬金。但是在Twitter、Facebook上,極少品牌會做這樣的傳播。

時尚記者小謀就接到過好幾個品牌要求“微博合作”的電話或私信,“有承諾送東西的,也有明碼標價的,發一篇的費用差不多抵得上寫一篇文章了!”更有人勸他,“順手賺錢的事兒,為什么不?”

草根“達人”全靠自我包裝

“達人”在時尚圈里一度是一種稀缺資源,從博客時代開始,各個網站都在不遺余力地挖掘潮人,把潮人當成一種資源。

某彩妝品牌的公關曾經邀請某門戶網站美容編輯參加活動,這位編輯馬上帶了3位“達人”一起過來,讓公關吃驚不小。“現在很多草根達人基本都是博主,以前曬曬搭配什么的,然后被網站包裝成了達人,認真鉆研的人真不多!”彩妝公關Rita認為,“達人的好處就是什么都給你發,而且把產品的效果能說得很神。特別是微博出現后,這些達人都有很多粉絲,能把人氣炒起來”,這也就是為什么這幾年時尚活動都喜歡邀請達人參加的原因。

“美容圈里有很厲害的達人,但也有很多假達人!”美容雜志編輯小石對此頗有感觸,她遇見過在同一城市從不接受面對面采訪和電話采訪,只接受郵件采訪的達人,等郵件回復過來之后,覺得某個段落很熟悉,上網一搜,竟然和某雜志的一篇文章相似度有90%!還有一些達人,在發布會現場又是拍照又是試用,原來只是為了在淘寶店中秀自己的資歷,樹立小店的權威和拉動客流量。“還有些達人,皮膚真的有點差,我也很納悶她們怎么就成為美容達人了……”做了美容編輯3年之后,小石覺得,從專業上來講,如果很多達人能掛上“達人”的頭銜,她儼然已經可以稱得上是“專家”了!

原文鏈接

更多時尚資訊 盡在觀潮時尚網

8月28日,“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。

(查看全文)

8月28日,“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”(簡稱大賽)在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦,江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。

(查看全文) 8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文)

8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”(秋冬季)暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦,中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。

(查看全文) 周星馳新片《美人魚》的星女郎曝光后,90后的演藝圈又火了!姑娘年芳十八,名叫林允。身高170,舞蹈功底扎實, 面容清秀,一對甜甜的小酒窩看得出自小就是個美人胚子。林允有著清純的外型和白皙的皮膚,被贊頗有大S與舒淇的“綜合體”的味道。

(查看全文)

周星馳新片《美人魚》的星女郎曝光后,90后的演藝圈又火了!姑娘年芳十八,名叫林允。身高170,舞蹈功底扎實, 面容清秀,一對甜甜的小酒窩看得出自小就是個美人胚子。林允有著清純的外型和白皙的皮膚,被贊頗有大S與舒淇的“綜合體”的味道。

(查看全文) 誰是全球最性感明星?Victoria’s Secret絕對是至關重要的發言人之一,Victoria’s Secret內衣秀早就了眾多知名模特,品牌還推出了“WhoIs Sexy”的榜單,來看看今年的榜單排名吧。

(查看全文)

誰是全球最性感明星?Victoria’s Secret絕對是至關重要的發言人之一,Victoria’s Secret內衣秀早就了眾多知名模特,品牌還推出了“WhoIs Sexy”的榜單,來看看今年的榜單排名吧。

(查看全文)